Apenas un par de letras y el acento diferencian códice de codicia. Pero sólo es un efecto fonético, porque proceden de raíces bien distintas cuyo único denominador común es la lengua madre latina. Sin embargo, dado el valor incalculable de los primeros y las abundantes raciones de la segunda, se obstinan en aparecer en la misma frase siempre que la ambición, la falta de escrúpulos e incluso la sed de venganza lo inspiran.

El último ejemplo es el robo del Códice Calixtino, nada menos que en el corazón del peregrinaje católico, la Catedral de Santiago, y con la mitad de los siete pecados capitales de por medio. Pero no es el único.

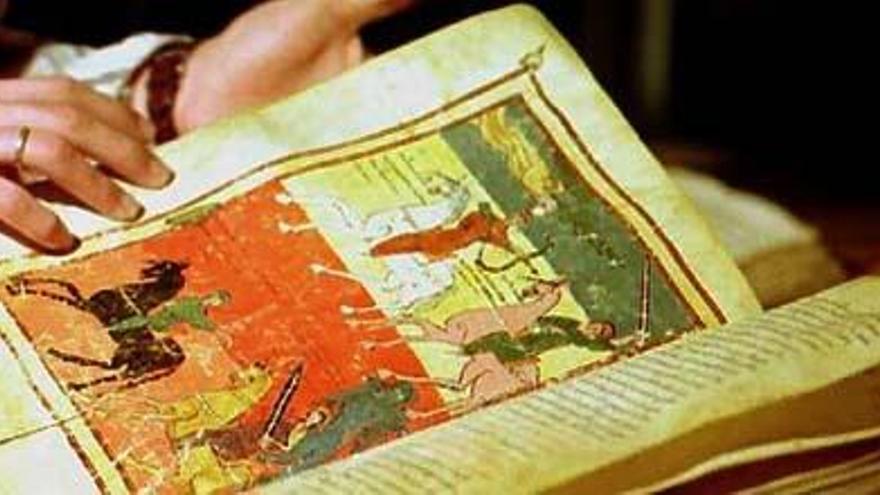

Hace quince años y medio, especialistas en Patrimonio Histórico de la Guardia Civil recuperaban en Valencia, en la consulta de un psiquiatra de reconocido nombre, una joya única del arte prerrománico: uno de los ocho códices del siglo X sobre el «Comentario al Apocalipsis de San Juan» que el Beato de Liébana había escrito dos siglos antes y que fue copiado decenas de veces —aunque sólo se conservan 27 ejemplares— por los monjes de los monasterios cristianos del noroeste de aquél germen que acabaría llamándose España.

El robo, la posterior investigación y hasta el juicio son propios de un intrigante guión cinematográfico, pero no estamos en Hollywood. El 29 de septiembre de 1996, dos encapuchados entraron abruptamente en el museo diocesano de la Seu d’Urgell, a las faldas del pirineo catalán, donde se conservaba bajo una urna uno de esos codiciados manuscritos miniados. Era, por su ubicación, el llamado Beato d’Urgell, un libro pacientemente copiado e ilustrado a mano por el monje Senior en el monasterio leonés de San Salvador de Tábara antes del año 975.

Los encapuchados trataron con gran violencia a la joven que expedía los tiquets, arramblaron con el códice y escaparon con un tercer hombre que les esperaba fuera con el motor del coche en marcha. Los gritos y el desconcierto sacudieron la pausada rutina diocesana; la catedral y su museo se llenaron de guardias civiles, de periodistas y de curiosos. Pero los focos se apagaron y regresó el silencio. Y con él apareció la discreta presencia de un grupo de agentes del grupo de Patrimonio Histórico de la UCO de la Guardia Civil con un sargento al frente.

El medievalista de Sallent

Tras los primeros tumbos, varias voces comenzaron a señalar en una dirección: un francés, un tal Gilbert Julien Felix Ollier, un medievalista obsesionado con la belleza de las coloristas miniaturas de los códices, que vivía en Sallent (Barcelona), de donde había desaparecido nada más producirse el robo, dejando sin clase a sus alumnos de inglés a domicilio. Luego, se sabría, había girado también visitas indeseadas a las bibliotecas de los monasterios de Santa María de Ripoll (Girona) y de Santa María de l’Estany (Barcelona), donde se había hecho con libros menos relevantes, pero igualmente apreciados por los coleccionistas.

Los agentes supieron que Julien, que luego no sería ni siquiera Julien, era homosexual y que tenía una pareja estable desde hacía tiempo, un chico de Barcelona, a quien solía encargarle, entre otras cosas, los trabajos sucios. Para el asunto del Beato de Liébana, hasta ese momento el plan más ambicioso de Julien, Fernando Gómez, que así se llamaba su novio, acudió a su hermano y amigo de camaraderías Carlos. Y éste, a su vez, a tres ladrones de poca monta de Tarragona: los autores materiales del robo.

A primeros de diciembre de 1996, mes y medio después del robo, los investigadores ya habían llegado hasta el autor intelectual del robo, pero había huido de Sallent y estaba ilocalizable. Gracias a la factura de su teléfono, supieron que tenía contactos en Valencia. Con esa información y una foto de escasa calidad, los agentes redirigieron las pesquisas hacia la capital del Túria, donde tenían constancia de que había realizado varias extracciones de dinero en un cajero automático muy próximo a la plaza de la Reina.

El 5 de enero desembarcaba el grupo entero en Valencia. Durante días, se convirtieron en la sombra de todo aquel que se acercaba al cajero. hasta que acudió Julien, de quien, al fin, obtuvieron una buena imagen a través de la cámara de seguridad del banco. Las vigilancias revelaron que era un excelente cliente de una cervecería irlandesa de la plaza, en la que se pasaba las mañanas y las tardes, salvo los ratos que aprovechaba para ir a visitar a anticuarios. El golpe maestro fue la intervención de uno de los guardias, reconvertido por mor del servicio en un homosexual amante del arte, como acreditaba la revista que leía cada día en la mesa contigua a la que solía ocupar Julien. No tardó ni dos días en tragar el anzuelo. Y sólo tres más en intimar lo suficiente para hablarle de un valioso libro que tenía en su poder y que estaba intentando vender. Bingo.

Esas vigilancias sirvieron para comprobar que tomaba el aperitivo de a mediodía y la cerveza de primera hora de la noche con un psiquiatra, Juan Alonso, que ya había tenido tropiezos con la Justicia. Ya era mediados de enero.

Días después, y gracias a las escuchas telefónicas, averiguaron que un exyerno del médico viajaba hacia Valencia en su Volvo para ir a recoger «un libro antiguo». Era la moneda de cambio que su antiguo suegro pretendía usar para saldar parte de una deuda con él. Se citaron en un bajo de la calle Jaime Roig de Valencia. La UCO no tuvo más remedio que entrar en tromba.

El registro fue negativo. Sin embargo, la Guardia Civil había quedado al descubierto, así que tuvo que reventar la operación entera.

Detuvieron a los presuntos implicados y registraron todas sus propiedades y domicilios, incluido el chalé de l’Eliana donde un amigo de Julien había refugiado a éste. Allí apareció un cantoral del siglo XVII robado en uno de los monasterios catalanes, pero ni rastro del Beato d’Urgell. Hubo que esperar a la inspección de la consulta del psiquiatra. Allí, en un armario para medicamentos dentro de la consulta de Alonso, hallaron el 21 de enero de 1997 el códice, envuelto y aparentemente indemne. Pero sólo aparentemente: el deán de la seu d’Urgell descubriría tras la entrega que le faltaba la página 15. Nunca ha aparecido.

No es el único misterio que rodea a aquél caso. Los diez detenidos, entre ellos los tres ladrones de Tarragona, custodios iniciales del códice que guardaron envuelto en plásticos y un trapo en un agujero en la tierra a las afueras de Tarragona hasta que Julien se lo arrancó de las manos en una azarosa cita en un hotel de Barcelona, fueron juzgados y condenados ocho de ellos por la Audiencia de Lleida.

Julien acabó en la cárcel de Ponent. En diciembre de 1998 obtuvo su primer permiso penitenciario e hizo lo previsible: no regresó. Meses después, envió a sus colegas de correrías una postal desde Brasil, presumiendo del gozo en sus playas.

Cuatro años más tarde, el toque de genialidad involuntario. Un guardia civil comprobó que el pasajero que tenía ante él en la terminal de llegadas de Barajas estaba buscado por el robo de un libro importante y por su huida de la cárcel. Un tal Gilbert Julien Felix Ollier. Pese a las airadas protestas del francés, lo detuvo. Un simple análisis de huellas descubrió que él sí era el dueño de esa identidad y que era un honorable ciudadano de la República francesa. Julien nunca había sido Julien. Entonces, ¿quién demonios era, y es, aquél apasionado del arte que robó, mutiló y vejó el codiciado códice? (Fundido en negro).