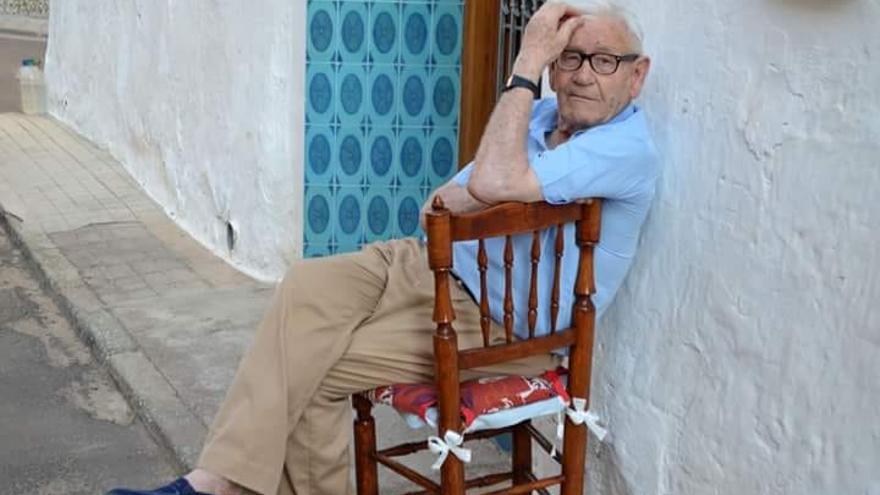

No sé cuántas veces hablamos. Tampoco muchas. Estaba sordo como una tapia. A mí me gustaba pensar lo que él pensaría cuando nos veíamos: no te oigo, pero escucho lo que dices. Sabía muy bien que oír es una cosa y otra muy distinta escuchar. Y no porque leyera los labios, sino porque sabía perfectamente el mundo que compartíamos. En cómo miraba Arlequín descubrías que los ojos se le iban más allá de lo que aparentaba mirar. Lo veo en una fotografía, sentado a la puerta de su casa, y lo sé: era como si anduviera siempre buscando un sitio que no fuera una emboscada, un pedazo de tiempo en que pudiéramos vivir sin que vivir fuera un acto de vergüenza. Sólo con estar a su lado ya sabías que otro mundo había de ser necesariamente posible. Él se pasó la vida en esa búsqueda, aunque el tiempo lo metiera muchas veces en la cueva de los dragones, esa cueva de la que algunos días te parece imposible salir porque el puto dragón no deja de echar fuego por la boca. Ahora seguimos en un tiempo de dragones incendiarios. Y sé que por su cabeza andaría dando vueltas la tristeza pero también una insobornable confianza en que no todo lo bueno está perdido para siempre.

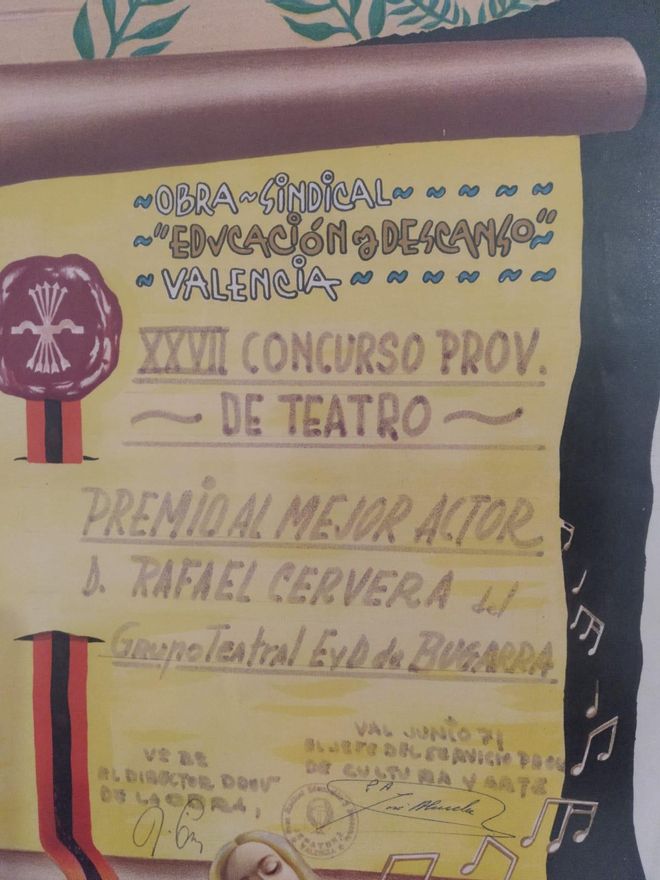

Los nombres nos definen muchas veces, y los tiempos cambian esos nombres para dejar claro que la victoria en una guerra lo gana todo, sin dejar nada a favor de la derrota. Le prohibieron llamarse Arlequín y tuvo que poner Rafael en sus firmas libertarias, igual que a Libertad, su mujer, le tocó Leonor para que pudiera ir por la vida más o menos libre de ataduras. El teatro fue su mundo. Siempre me hablaba de mi padre, sobre todo de cuando lo vio -y me lo recordaba su hijo Neri hace unos días- en El idiota, una de las muchas obras que representaba el grupo artístico de Gestalgar y llevaba luego por los pueblos de la comarca. Tenía buena planta Arlequín, se le daban bien las tablas y fue premiado como mejor actor en un concurso teatral celebrado en València. En ese concurso quedaría en segundo lugar el grupo teatral de Bugarra, su pueblo, con la obra La torre sobre el gallinero. Me lo cuenta Francisco Zanón, con la emoción de quien debutaba en esa representación con sólo siete u ocho años. Y es que el teatro era en aquellos tiempos de posguerra una manera de vivir otras vidas, de soñar en medio de una realidad que no era precisamente para echar cohetes.

También lo llamaban El Rápido y yo pensaba que era por su manera de jugar al fútbol en el Montañés, uno de los tres equipos que según la memoria local había entonces en el pueblo. Pero no era por eso, sino porque se hizo famoso el grito de su padre cuando le exigía hacer algo a toda mecha: «¡Venga, rápido!». Y se quedó con el mote para siempre. Creo que nadie lo llamó nunca Rafael. Siempre fue el Rápido y Arlequín, incluso cuando los nombres estaban acuñados obligadamente por el santoral del nacionalcatolicismo.

Pero lo suyo, lo más de verdad suyo, fueron los libros. Lo leía todo. Le gustaban Blasco Ibáñez y las crónicas que hablaban de nuestra guerra, sobre todo si tenían una vena anarquista. El día de su entierro, su mujer y su hijo le pusieron en las manos, como para que lo acompañaran en el viaje, uno de esos libros y Otro mundo, la novela donde hablo de mi padre y que él guardaba, con casi todas las mías, en su querida y sabiamente abultada biblioteca. En ese instante pensé que, sólo por ese gesto de su familia, dedicarme a la literatura había valido la pena.

Regreso a cuando lo encontraba algunos días en el banco de piedra cerca de la plaza. Sabíamos los dos que no hace falta tener buen oído para entender lo que se habla. Compartíamos un mundo que venía de lejos, gente amiga, libros y películas, nombres que siempre permanecerían en nuestra memoria contra la marea inquietante del olvido. Si vas a escribir algo sobre mi padre, pon sobre todo que fue una persona íntegra. Me lo escribió su hijo en un wasap el pasado domingo. Y lo pongo aquí, en esta columna que es de las que más quiero entre las miles que llevo escritas en mi vida de periodista. Sabíamos los dos que el tiempo de los dragones que echan fuego por la boca está regresando con una impunidad que aterra. Pero los desmanes del odio nunca fueron con Arlequín. Lo suyo siempre fue mirar a quien piensa diferente para intentar descubrir -o entender, aunque no lo compartiera- qué está pasando al otro lado, el que no era el suyo.

Morir es irse «más lejos de lo lejos», escribía César Vallejo, el inmenso poeta peruano. No sé cuánta de esa lejanía hay ahora entre Arlequín y quienes seguimos en el tajo tantas veces difícil de la vida. Me gusta pensar que ninguna, que sigue ahí, en ese banco de piedra donde a veces lo encontraba y nos poníamos a hablar de lo que fuera, como si la palabra siguiera siendo -y no el silencio- un hermoso lugar para vivir. Seguro que uno de los más hermosos. Seguro.