Estos días la cartelera anuncia una nueva comedia con paisajes de la Toscana. La película se llama ‘Una villa en la Toscana’ y por los avances publicitarios que he podido ver, la historia sigue el esquema argumental de otras producciones ambientadas en esta popular región italiana. Si Raffaella Carrá cantaba que «para hacer bien el amor hay que viajar al sur», según los guionistas de Hollywood nada como una estancia en la Toscana para encontrar la felicidad de vivir. Viendo la nutrida producción cinematográfica de ficciones situadas en la Toscana en estos últimos años casi podríamos hablar de un subgénero -Toscana Movies- a la vista del éxito, ya se trate de la historia de una joven norteamericana que reconstruye su vida entre viñedos de Chianti y casas de campo en estado ruinoso o de un grupo de excéntricos ingleses de vacaciones por Florencia y alrededores.

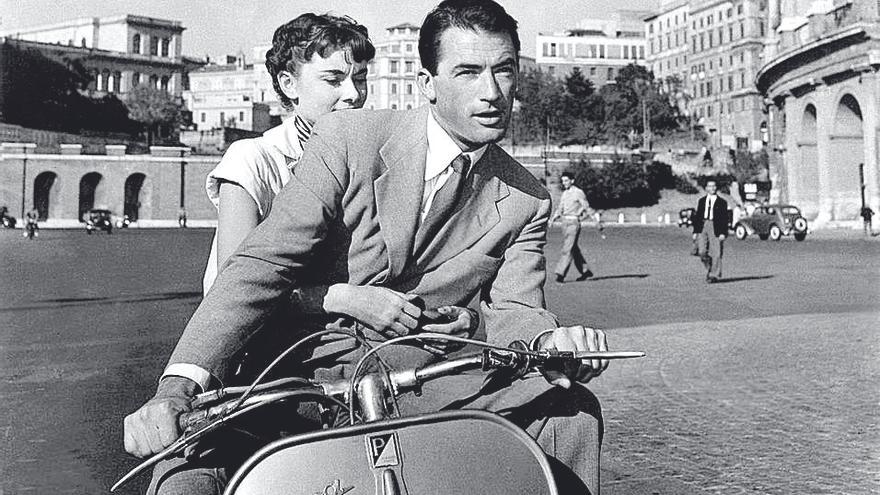

En otras épocas cinematográficas estuvieron de moda las películas con destino Roma o París. La capital romana tuvo su golpe de gracia cuando el director William Wyler decidió elegirla como paisaje para contar la historia de una princesa dispuesta a saltarse las reglas y protocolos a bordo de una Vespa y acompañada de Gregory Peck. Audrey Hepburn encontró su papel talismán como la princesa díscola y el resto de la historia es de sobra conocido. Una década después, otro director, Vincent Minnelli, eligió la Ciudad Eterna para levantar un turbulento y poderoso melodrama -‘Dos semanas en otra ciudad’- con el propio cine, sus estrellas, productores e industria como protagonistas y telón de fondo. Minnelli ponía el foco sobre una Roma hedonista que Federico Fellini inmortalizaría con ‘La dolce vita’ proyectándola en todo el mundo como mito pagano.

Mientras la marca ‘dolce vita’ se constituía en la capital romana, París y Hollywood ya contaban con una larga historia de amor. El compositor Cole Porter se encargó de poner la banda sonora en los años veinte, mientras Gene Kelly, ahora con ‘soundtrack’ ni más ni menos de Georges Gershwin bailaba junto a Leslie Caron en ‘Un americano en París’ por las fuentes de la ciudad. Audrey Hepburn se transformaba en una seductora y elegante señorita en ‘Sabrina’ después de viajar a París y de paso encontrarse con Hubert de Givenchy como modista oficial. La ciudad de París y la protagonista de ‘Desayuno con diamantes’ firmarán su flechazo definitivo en ‘Charada’ con la ayuda de un inolvidable Cary Grant y la música de Henry Mancini. Unos años antes, también a las órdenes de Stanley Donen y en compañía y pareja de baile de Fred Astaire, descubría los encantos de la ciudad en la película ‘Una cara con ángel’, mientras lanzaba un jubiloso ‘¡Bonjour, Paris!’ desde lo alto de la Torre Eiffel.

Volviendo -mentalmente- a la Toscana en este mes de agosto, recuerdo en una de aquellas noches de tertulia, cigarrillos mentolados y generosas dosis de whisky en casa de Joan Fuster, la admiración que el escritor sentía por los paisajes italianos señalando la belleza de los cipreses italianos como elemento estético distintivo lejos del carácter funerario que esta especie arbórea tiene entre nosotros. Estimulado en parte por las recomendaciones de Joan Fuster y las pasiones propias de la adolescencia, hice mi primer viaje a la Toscana. Como preámbulo del encuentro, la Provenza y sus ciudades y pueblos, Arles, Nimes, Gordes, Aix-en- Provence… Aquí las palabras de Josep Pla no podían ser más reveladoras a las puertas de Italia: «Hi ha la llum, el sabor, l’olor d’Itàlia».

Recuerdo que estaba hospedado en un viejo hotel en el centro histórico de Florencia junto a uno de esos estupendos bares-pastelerías abastecidos con toda clase de ‘delicatessen’ que hacían de mis desayunos y almuerzos un festín cada mañana. Mi primer descubrimiento de la creatividad o del genio italiano -o florentino- tuvo lugar en los puestos de ‘frutta e verdura’ adornados y embellecidos como si tratara de un jardín ornamental. Acostumbrado a la monotonía de nuestros establecimientos, aquellos comercios y sus puestos de frutas y verduras parecían escenografías diseñadas por algún discípulo de un pintor o escultor renacentista.

Como cualquier típico turista, hice mi subida -y experiencia estética- al Piazzale Michelangelo, donde, si mal no recuerdo, se erige una especie de falla escultórica en honor del escultor, y al caer la tarde, admirar el gran perfil de la ciudad con la cúpula de Brunelleschi como protagonista y protectora de la ciudad. No faltaron las excursiones por la región, Siena, San Gimignano, Pisa... entre campos de viñedos y viejos campanarios. Y la compra de libros y discos, mis primeros cantautores italianos, Lucio Dalla, Francesco di Gregori, el gran Lucio Battisti y las divas, Mina, Ornella Vanoni. Y el patriarca de la canción napolitana, Roberto Murolo, otro descubrimiento musical. Después de aquel primer viaje a la Toscana, hubo otros encuentros italianos, pero ninguno como aquella primera peregrinación -y con permiso del ‘marketing’ cinematográfico- bajo el sol de la Toscana.