Algo personal

Chile

Allende y Neruda / L-EMV

Mañana lunes, 11 de septiembre, es un día de los que no se olvidan. Hace 50 años. No sé si se acuerdan. Cada vez se nos va acortando más la memoria. Poco a poco la hemos ido llenando de espacios vacíos, sin nada dentro, huecos como la cabeza de un neonazi. Recordar es un deber, nos decía Primo Levi para que los campos del horror no fueran carnaza para el olvido. Pero ese deber nos ha importado bien poco porque el pasado nos da miedo. Volver a lo de antes es como adentrarnos en la cueva del Minotauro. Será difícil salir sin heridas de esa oscuridad. Por eso es mejor no arriesgarnos y ponernos a inventar un paraíso donde la memoria será como ese fruto prohibido que se mira, pero no se toca.

El 4 de septiembre de 1970 la Unidad Popular liderada por Salvador Allende ganó las elecciones en Chile y lo que vino después fue un tiempo de búsquedas, de indagaciones políticas para lograr una democracia que ilusionara al pueblo chileno. No resultaba fácil. Para nada resultaba fácil. Pero cuando los sueños están arraigados en lo más profundo de lo que vamos construyendo tampoco es fácil que se rompan. Fueron unos años que convirtieron al país andino en un sitio donde mirarnos como en un espejo sin picaduras de óxido. Aquí el único espejo que teníamos era el de una dictadura que se negaba a aflojar las riendas de una represión que se alargaba con una crueldad insoportable. Era como si Chile lo tuviésemos a un paso, como si lo suyo fuera nuestro, como si Violeta Parra, Víctor Jara y Quilapayún fueran la música y las canciones que acompañaban y conmovían nuestras propias vidas. Como si Gabriela Mistral y Pablo Neruda fueran poetas más nuestros que de nadie. Llevábamos a Chile en el corazón cuando el 11 de septiembre de 1973 el general Augusto Pinochet y sus fuerzas armadas dieron un golpe de Estado que acabaría con lo que se llamó vía chilena al socialismo. El secretario de Estado de los EEUU, Henry Kissinger, se frotaba las manos celebrando el éxito de su operación. Poco después, en diciembre, le concedieron a ese tipo despreciable el Premio Nobel de la Paz después de haber urdido golpes de Estado y masacrado los derechos humanos en medio mundo. La historia, demasiadas veces, es una cruelísima engañifa.

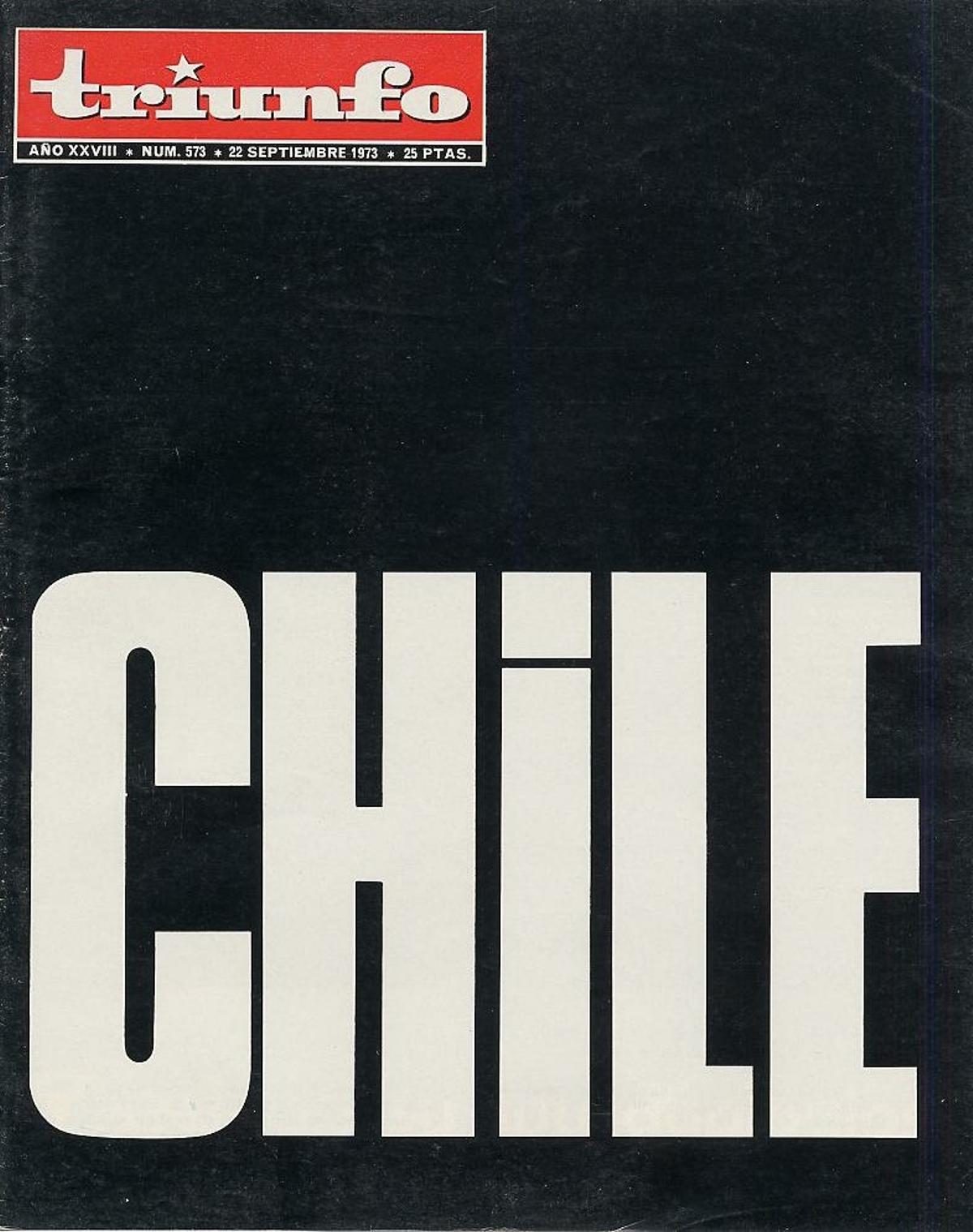

El ídolo del dictador chileno era Franco. Un buen ejemplo si quería ensangrentar la historia de Chile. Y la ensangrentó. Miles de muertes, de torturas y desapariciones. Entre esas desapariciones, la del sacerdote valenciano Antoni Llidó, militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) detenido, torturado y desaparecido en 1974. La sangre del pueblo chileno ocupó la portada de la revista Triunfo en el número dedicado al golpe de Pinochet. Todo negro en esa portada. Y la palabra CHILE escrita así, en letras grandes, como una imperativa llamada a que no se fuera nunca de nuestra memoria. El plebiscito que perdió en 1988 y su detención en Londres el 16 de octubre de 1998 significaron la derrota política del dictador. Aún vivió hasta diciembre de 2006 y lo que dejó fue un rastro de crímenes y de corrupción que llena su biografía de ignominia, de indignidad y de vergüenza.

Revista Triunfo / L-EMV

Los procesos de transición de la dictadura a la democracia son complejos. En España aún andamos discutiendo sobre lo que fueron los años que vinieron después de la muerte de Franco. Hay opiniones para todos los gustos. Ninguna transición acaba con la herencia de la bestia. Aquí lo estamos viendo, ahora más que nunca. Los amantes de la dictadura ocupan puestos de relevancia en una democracia a la que quieren destruir aprovechando, precisamente, las propias instituciones democráticas. En Chile hay un gobierno progresista, pero los admiradores de Pinochet ganaron las elecciones constituyentes el domingo 7 de mayo de este año. El tiempo que duran las dictaduras se alarga hasta mucho después de que mueren los dictadores. Pero también se alarga el tiempo de la dignidad después de que mueren quienes fueron un ejemplo de esa dignidad mientras estuvieron con vida. Hablo del presidente Salvador Allende y de cómo su huella de honor y coherencia nos sigue iluminando después de que se suicidara en La Moneda aquel tan lejano como inolvidable 11 de septiembre de 1973.

Ya sé que acabar como lo hago este domingo está siendo muy repetido estos días. Pero lo hago, igualmente. Las últimas palabras que pronunció el presidente Allende en Radio Magallanes aquella trágica mañana chilena, unas palabras cuya fuerza no ha decaído absolutamente nada después de tanto tiempo: «Sigan ustedes sabiendo que, mucho más pronto que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor». Las grandes esperanzas no desaparecieron bajo las bombas que destruyeron el palacio presidencial. Abrir las alamedas de la libertad sigue siendo uno de los sueños que nadie nos va a robar nunca, por muy difíciles que sean los tiempos que vivimos. Recordar es un deber. Y, mientras recordemos lo que pasó aquel día de septiembre en Santiago de Chile, las grandes alamedas seguirán abiertas, como si Salvador Allende y tantos hombres y tantas mujeres que lo acompañaron en aquellos años nos sigan diciendo que valió la pena aquella lucha. Y ahí seguimos. En esa lucha, digo. En esa lucha.

Salvador Allende / L-EMV

- Un muerto en un tiroteo al lado de una parada de metro en Barcelona

- Nebulossa en Eurovisión: desvelado el puesto en el que actuará España

- Una fuga del gas refrigerante de la nevera del piso 86 propició el inicio del incendio de Campanar

- Qué miedo; es la tercera vez un mes

- Un largo verano con 40 días con una sensación térmica de hasta 46 ºC

- Una huella en una puerta y una pisada en el suelo de la casa de la maestra incriminan al presunto asesino de Rafelcofer

- Viraje en el urbanismo de València

- Un superbólido explota sobre el cielo valenciano